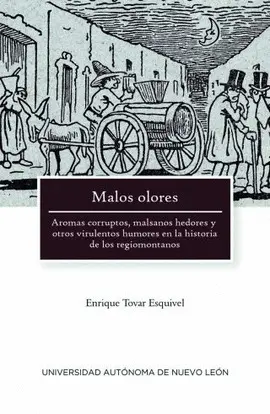

MALOS OLORES

AROMAS CORRUPTOS, MALSANOS HEDORES Y OTROS VIRULENTOS HUMORES EN LA HISTORIA DE LOS REGIOMONTANOS

TOVAR ESQUIVEL, ENRIQUE

Nunca en tiempo alguno Monterrey llegó a oler de la misma manera, y aunque los olores de antaño ya no existen, ahora nos invaden otros hedores que por desagradables no desearíamos recordarlos; sin embargo, apenas percibimos un olor y vienen a nosotros recuerdos olfativos emocionales y geográficos. Encontramos a estos olores en jardines, banquetas o paraderos. No tienen un lugar fijo. Ante la amplia gama de aires viciados que no se dispersan con un simple abanico se va edificando la memoria olfativa de los habitantes regiomontanos.

Los aromas corruptos, malsanos hedores y otros virulentos humores muestran lo determinante que fueron los indeseables, fétidos y corrompidos miasmas urbanos para modificar o redefinir el empleo del espacio, particularmente en el Monterrey decimonónico.

En este sentido, las investigaciones que se realizan en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Centro INAH-Nuevo León) no son ajenas a abordar temáticas cuyas implicaciones culturales permean en la construcción de los centros urbanos y en la vida de sus habitantes.

Afrontar un asunto tan etéreo como el mal olor no se reduce a mencionar su clara carga odorante, sino a reconsiderarla dentro de un mundo simbólico donde la corrupción del aroma significa inmoralidad, maldad, enfermedad y muerte. El mal olor en la vida cotidiana de los regiomontanos y en la geografía de la ciudad de Monterrey tiene su historia y hoy es preciso contarla.